Le Fort en quelques dates...

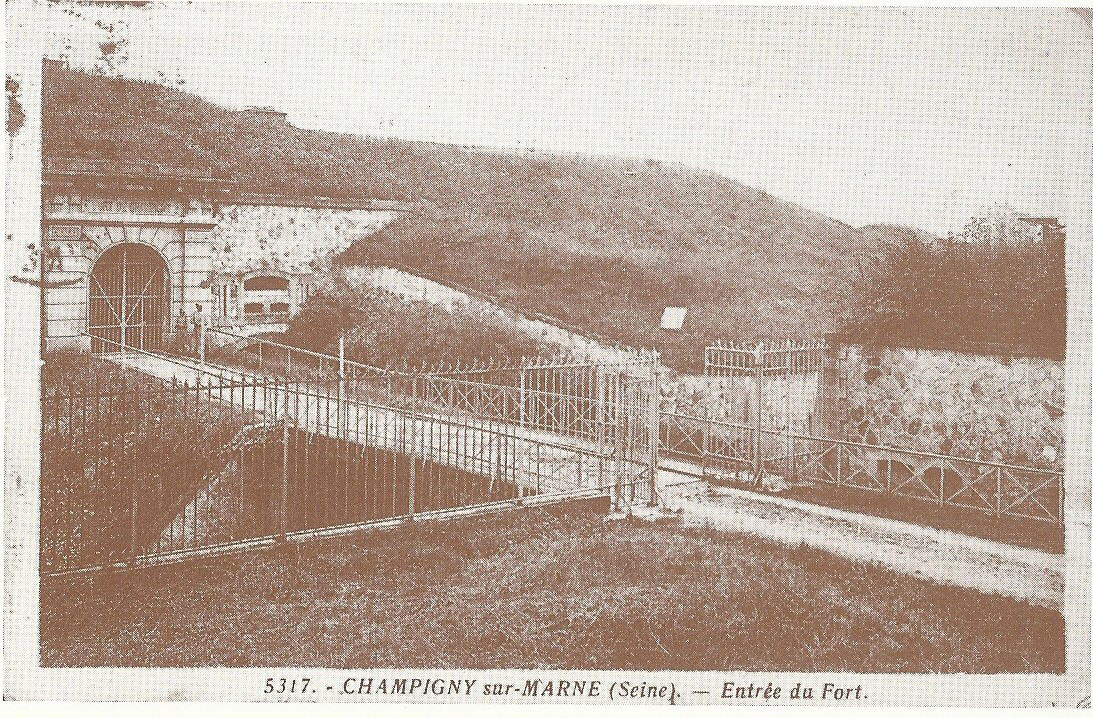

L'entrée principale

Le fort de Champigny, fait partie de la ceinture fortifiée dite "ceinture de fer" construite autour de Paris après la guerre franco-prussienne de 1870. Il s'inscrit dans le cadre du système Séré de Rivières. Un ensemble de fortifications destiné à protéger la capitale française d'éventuelles attaques. Le fort de Champigny a été construit entre 1878 et 1880. Comme beaucoup de forts de cette époque, il comportait divers éléments défensifs, dont des bastions, des fossés et des ponts.

Rôle historique

Le fort de Champigny, comme d'autres forts de la ceinture fortifiée, a joué un rôle dissuasif pendant plusieurs décennies, bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans des conflits majeurs après sa construction. Ces forts étaient régulièrement modernisés pour s'adapter aux évolutions technologiques et militaires de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle.

État actuel

Aujourd'hui, de nombreux forts de la ceinture parisienne ont été démilitarisés et reconvertis à des fins civiles. Certains sont devenus des sites historiques visitables, tandis que d'autres ont été transformés en espaces culturels, en centres de loisirs ou en installations industrielles. Le Fort est propriété de la commune de Chennevières-sur-Marne qui a débuté sa restauration en 2018.

Remarque : la construction des forts a nécessité une voie de chemin de fer pour approvisionner les hommes, les matériaux et l’intendance. A cette occasion la ligne de la grande ceinture autour de Paris a été construite.

Le pont dormant et le pont basculant

1880 – 1882

La construction des ponts d’entrées est terminée en 1880.

Âgé de 32 ans, le capitaine Azibert, blessé dix ans plus tôt d’une balle à la tête lors de la bataille de Champigny, a participé pendant deux ans à la construction des forts du sud de Paris.

Nommé le 15 avril 1880 à la chefferie de Champigny, il achève le fort de Sucy jusqu’à son affectation aux forts de Nice fin septembre 1882. C’est aussi lui qui, en juin 1882, analyse les défauts et la complexité des ponts-levis ou ponts basculants Pilter, économiques mais fragiles, qui viennent d’être installés à Champigny, Villiers et Sucy.

Mai 1984

Banlieues 89 occupe le fort et l’ouvre au public. L’absence de gardiennage fait que le vandalisme est loin d’être enrayé : le platelage des ponts d’entrée est incendié.

1994

Le platelage du pont-levis a brûlé par endroits suite à l’explosion Kodak-Pathé.

La caponnière du saillant et la caponnière de gorge

1870-1871

La défaite française amène à repenser le système et le tracé des fortifications de Vauban (encore appliqué pour l’enceinte de Paris en 1840-1846). Les systèmes de renfoncements bastionnés sont jugés trop coûteux à construire et à défendre. Le flanquement à ciel ouvert par la crête des bastions, mal protégé, laissera donc place à des casemates ou caponnières flanquantes en fond de fossé, non détectables à distance.

1880

La construction des caponnières est achevée.

15 octobre 1905

En temps de paix, l’artillerie stocke des équipements et du matériel dans les caponnières, ainsi que dans d’autres locaux du fort. En temps de guerre, elle doit libérer la plupart des magasins du casernement.

1914

Le fort de Champigny, prévu pour être armé de 31 pièces d’artillerie, ne contenait, selon Martin Barros, que 10 canons sur le rempart et 10 dans les caponnières : si l’armement des caponnières avait été maintenu, c’est celui du rempart qui aurait été réduit de moitié.

En fait, un état de juillet 1914 indique un armement bien plus réduit : 10 pièces de flanquement en effet (dans les caponnières) pour la plupart des forts, dont Champigny, Villiers, Sucy, Villeneuve (mais 14 à Charenton et à Vincennes, 12 à Chelles et 5 à Limeil), et seulement deux pièces de rempart. Partout cependant, on double les canons de 75 par des mitrailleuses.

Le général Hirschauer, nommé à la tête du camp retranché de Paris, intervient sur plusieurs forts de la troisième ceinture de forts de Paris pour renforcer les descentes des caponnières, dont les chapes trop proches du sol n’auraient pas résisté aux obus, par une couche de rocaille au-dessus des voûtes . La voûte de l’escalier d’accès à la caponnière de saillant du fort de Champigny est ainsi surchargée d’un massif de meulières enterré qui pourrait dater de cette époque, ainsi que le prolongement de la traverse-abri qui y mène, couvert de profilés métalliques qui sont probablement des rails de remploi.

1945-1965

En 1944, du matériel inflammable stocké dans le Fort et appartenant à la société Kodak-Pathé provoque un incendie et une explosion. Des travaux de déblayage sont alors entrepris. Les gravats sont déposés dans les fossés et dans les salles inoccupées des casernements.

A la Libération, Kodak-Pathé réinvestit les lieux, temporairement réquisitionnés pendant la deuxième guerre mondiale. Beaucoup de salles sont inexploitables. Kodak-Pathé stocke du nouveau du matériel, mais cette-fois-ci dans les caponnières et dans les traverses-abris, qui seront munies de portes et dont les ouvertures latérales seront murées. Au début des années 1960, cette deuxième occupation résultera dans la survenue d’un incendie, cette-fois dans les caponnières.

1947-1954

Des locations de locaux à d’autres entreprises que Kodak-Pathé ont lieu sur cette période. Cette occupation a probablement entraîné la réquisition des caponnières pour de nouvelles fonctions.

1955-1962

Une source radioactive au fort est installée dans la caponnière de saillant sud-est : c’était une pastille de césium qui servait à Kodak pour tester la fabrication de dosimètres pour le Centre d’Énergie Atomique. Les stockages dangereux ont dû prendre fin peu avant le déclassement du fort en 1965, mais les dossiers que nous avons consultés ne contiennent aucune information relative aux conditions de leur évacuation.

1967-1983

Période où le fort a été librement utilisé par un club d’escalade, adressé à des enfants et des jeunes des cités voisines. À travers les explorations et les bivouacs au feu de bois, certains s’imaginaient aux premiers âges de l’humanité, d’autres en vraie montagne ou en spéléologie. La dimension onirique est illustrée par les appellations données aux différents espaces, évocatrices de rêves d’évasion autrement que les termes militaires : puits mélodieux (cheminée d’aération de la caponnière de gorge), séracs de pierre, chemin des gens bizarres, plan du château d’ondes, jardin suspendu, vallon de la fontaine sèche, observatoire aux poules (caponnière de saillant), épaule cannavéroise, plan de Mon Idée, caverne des anciens, dôme de la fuite (abri en terrasse du casernement), ventre de la baleine, etc. Quelques-uns de ces noms subsistent sur les murs des abris et des caponnières.

1985

La façade sud de la caponnière de gorge, semble-t-il est vandalisée, démontée et volée.

Depuis...

La caponnière du saillant et la caponnière de gorge ne sont pas utilisées.

Le poste de garde

1944-1965

A la Libération, Kodak-Pathé réinvestit les lieux (qui ont été temporairement réquisitionnés pendant la guerre) et stocke son matériel dans les caponnières et dans les traverses-abris, qui seront munies de portes et dont les ouvertures latérales seront murées. Ce matériel provoquera un second incendie au début des années 1960, cette-fois dans les caponnières.

Kodak-Pathé demandera à installer un poste de gardien dans la caponnière située à l’entrée du Fort, au premier étage (en fait le corps de garde du ravelin). Pour permettre au gardien d’atteindre la grille d’entrée, la société demande l’autorisation urgente d’installer "une petite passerelle réunissant le premier étage de la caponnière au pont près de la grille. À cet effet nous serons amenés à démolir la partie basse de la fenêtre pour accéder de plein pied à la passerelle. À la jonction de la passerelle avec le pont, il faudra faire une saignée dans la balustrade".

1947-1954

Les locaux seront loués à diverses entreprises. Cette occupation a probablement entraîné la réquisition du poste de garde pour de nouvelles fonctions.

De nos jours...

Le poste de garde du ravelin est inutilisé.

La poudrière

1880

Le corps de bâtiment du magasin à poudre, aussi nommé magasin de l’artillerie, lors de sa construction, était conçu pour contenir 80 000 kg de poudre. Il répond aux nouveaux principes de fortification en bénéficiant de protection de ses ouvrages maçonnés par d’épaisses masses de terre amortissant l’impact des obus.

15 octobre 1905

En temps de paix, l’artillerie stocke des équipements et du matériel dans le magasin à poudre, ainsi que dans d’autres locaux du fort. En temps de guerre, elle doit libérer la plupart des magasins du casernement.

1987-1988

Lors de ces années, la "fête de la démocratie" est organisée. Le club de théâtre du collège voisin est accueilli au fort, il répète dans l’ancienne poudrière avec l’aide de comédiens du théâtre "Le Phénix".

Mur d’escarpe et contre-escarpe

Eté 1878

Les travaux de terrassements du fort débutent. Ceci a permis d’éviter les graves problèmes que n’auraient pas manqué de poser les argiles vertes en saison humide.

Ces travaux nécessitaient un apport de main d’œuvre considérable, 400 à 600 terrassiers ou davantage, dont bon nombre venait sans doute des chantiers des chemins de fer ou des forts précédemment achevés, comme Chelles, Vaujours ou Villeneuve-Saint-Georges. La main d’œuvre est originaire de la Creuse, de Bretagne ou de Moselle. On mentionne plusieurs terrassiers belges. 10% de la main d’œuvre était d’origine italienne. La surveillance de ces centaines d’ouvriers déracinés et sans instruction nécessitait généralement le détachement d’une brigade mobile de gendarmerie comprenant un brigadier et quatre gendarmes.

1880

Fin de la construction des ouvrages maçonnés du fort, dont les murs d’escarpe et de contrescarpe. Ces ouvrages sont revisités dans leur conception et représentent une évolution des principes de fortifications de Vauban (aux contrescarpes trop basses, aux escarpes et aux casernes trop visibles, incapables de résister à l’artillerie à longue portée ou au tir plongeant).

Août et Septembre 1914

Le général Kruger, chef du génie de la zone Est fait ajouter des abris en tôle ondulée cintrée modèle 1913 contre les murs d’escarpe de gorge, du côté des attaques probables. Ces abris se trouvaient à gauche de l’entrée, dans le chemin de ronde et en contrebas de 1,20 m de celui-ci, ce qui explique qu’ils aient fini par former réceptacle des eaux ruisselant sur les sols argileux et soient considérés pour partie à l’origine du glissement de l’escarpe en 1927.

Les travaux sont réalisés par des compagnies de réservistes, aidées par l’infanterie, dans des conditions improvisées et peu efficaces, ainsi que par des entreprises civiles pour les ouvrages plus techniques.

1925-1933

Pendant cette période, un important affaissement du glacis situé à gauche de l’entrée a entraîné l’effondrement du corps de garde nord ainsi que le glissement spectaculaire d’une partie du mur d’escarpe, lequel a réalisé une avancée de 4 m dans le fossé sans s’effondrer !

Un rapport du chef du génie de Vincennes indique que les désordres se sont produits à la suite des pluies de l’hiver 1926-1927 : lézardes et crevasses importantes (dont deux de 15 cm) dans le mur d’escarpe du front de gorge et dans les murs, voûtes et dallages des bâtiments d’entrée.

À la date du rapport (11 juillet 1927), les ouvrages n’ont pas encore glissé, mais "un glissement total est à redouter". L’auteur signale que des désordres se sont produits souvent depuis la construction du fort, mais jamais avec cette gravité.

Il met en lumière les causes suivantes : la nature du terrain (argiles vertes rendue mouvante lorsqu’elle est chargée d’eau) et absence d'entretien des dispositifs de drainage.

Août 1927

Un sondages est entrepris à la suite aux tassements de sol permettant de constater que le glissement concerne une superficie de 25 m de large sur 40 m le long du fossé et intéresse un volume d’environ 3000 m3. Mouillée, depuis le fond du fossé jusqu’à une hauteur de 2,50 à 3,00 m, par les eaux infiltrées dans les massifs et piégées entre les massifs et les murs d’escarpe, la glaise se déplace lentement de façon continue, entraînant petit à petit l’éboulement des remblais.

1972-1973

L’administration des Postes et Télécommunications acquiert le quart nord du site pour y créer ce qu’on appelle alors la Station Paris-Est. Il s’y ajoute un centre de télécommunications en 1978. Cette construction spectaculaire, désormais point de repère spontané du plateau, a fait disparaître une partie des murs d’escarpe et de contrescarpe.

2013

Une importante opération de défrichage est menée : la stabilité des ouvrages maçonnés est menacée.

Les abris

Février 1919

Après la guerre de 1914-1918, le fort de Champigny fait partie de la dizaine de forts d’arrière qui disposent d’un important stock de munitions qui n’ont pas servi. il s’avère nécessaire, comme à Chelles et à Limeil, d’y désigner un sous-officier pour la surveillance du magasin à munitions (un des abris).

945-1965

Suite à une violente explosion dans le fort, en 1944, dû à de mauvaises conditions de stockage de matériels inflammable appartenant aux établissements Kodak-Pathé, ces mêmes établissements décident d’entreprendre des travaux de déblayage. Les gravats sont déposés dans les fossés ou dans les salles inoccupées des casernements. Kodak-Pathé veulent réinvestir les lieux, temporairement réquisitionnés pendant la deuxième guerre mondiale, une fois que la Libération est déclarée. Beacoup de salles sont inexploitables. Kodak-Pathé exprime donc son souhait de stocker de nouveau du matériel, mais cette-fois-ci dans les caponnières et dans les traverses-abris, qui seront munies de portes et dont les ouvertures latérales seront murées. Au début des années 1960, cette deuxième occupation résultera dans la servenue d’un incendie, cette-fois dans l’une des caponnières.

1947-1954

Des locations de locaux à d’autres entreprises que Kodak-Pathé ont lieu sur cette période. Cette occupation a probablement entraîné la réquisition des abris pour de nouvelles fonctions.

1967-1983

Période où le fort a été librement utilisé par un club d’escalade, adressé à des enfants et des jeunes des cités voisines. À travers les explorations et les bivouacs au feu de bois, certains s’imaginaient aux premiers âges de l’humanité, d’autres en vraie montagne ou en spéléologie. La dimension onirique est illustrée par les appellations données aux différents espaces, évocatrices de rêves d’évasion autrement que les termes militaires : puits mélodieux (cheminée d’aération de la caponnière de gorge), séracs de pierre, chemin des gens bizarres, plan du château d’ondes, jardin suspendu, vallon de la fontaine sèche, observatoire aux poules (caponnière de saillant), épaule cannavéroise, plan de Mon Idée, caverne des anciens, dôme de la fuite (abri en terrasse du casernement), ventre de la baleine, etc. Quelques-uns de ces noms subsistent sur les murs des abris et des caponnières.

De nos jours :

La plupart des traverses-abris ne sont pas utilisés, à l’exception de l’abri sud (stock de matériel de tir à l’arc) et de l’abri nord (stock de matériel réformé). Quatre traverses-abris sont inaccessibles (portes ou grilles soudées).